農業に関する土地の定義

2023.12.20更新

農地を売買や賃借したりするときや、農地を農地以外にするときには、「農地法」による規制があって、許可や届出が必要です。

農地法が適用されるのは、「農地」などの場合に限定されているため、対象の土地が農地などでなければ、農地法のことを考える必要は、通常ありません。

ここでは、「農地」の定義についてご案内するとともに、農業に関連するその他の土地の定義についてもご案内します。

1.農地・採草放牧地

”農地法第2条第1項

この法律で「農地」とは、耕作目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。”

1-1.農地

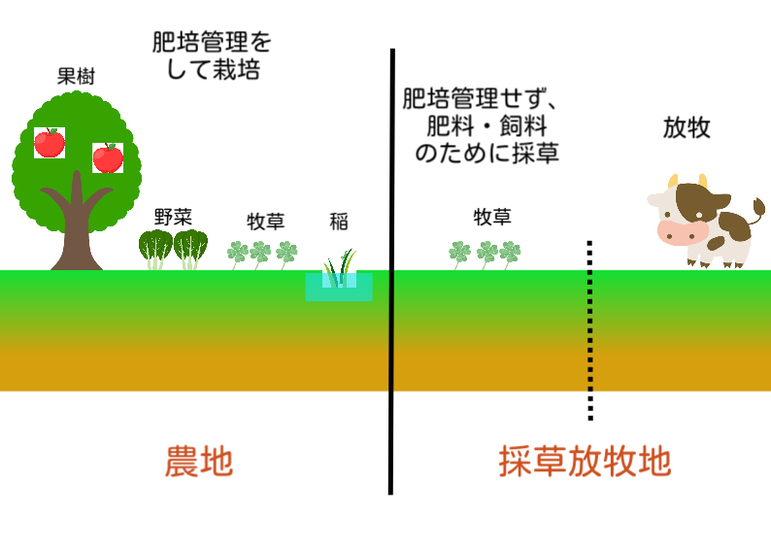

農地法第2条第1項より、農地とは、「耕作の目的に供される土地」と定義されています。

また、耕作とは「土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培すること」と定義されています。(事務処理基準:正式名称ー農地法関係事務に係る事務処理基準より)

つまり次のとおりです。

農地・・・労力や費用をかけて肥料・水やり・整地・除草・害虫駆除などの管理をして作物の栽培に利用する土地

そして、農地には現在耕作している土地のほかに、現在耕作していなくても耕作しようと思えばいつでもできる土地(休耕地や不耕作地など)も含まれます。(事務処理基準より)

ですから、登記簿上の地目(田、畑)によって判断されるわけではありません。(事務処理基準より)

1-2.採草放牧地

採草放牧地という土地も、農地と同様に農地法による規制の対象となっています。

農地法第2条第1項によると、採草放牧地とは、「農地以外で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」と定義されています。

また、耕作又は養畜の事業とは「耕作又は養畜の行為が反復継続的に行われることをいい、必ずしも営利の目的であることを要しない」と定義されています。(事務処理基準より)

つまり長くなりますが、次のとおりです。

採草放牧地・・・労力や費用をかけて管理して作物を栽培することなく、耕作や家畜飼育を反復継続的にするため、肥料や飼料にするための草を刈り取ったり、放牧に利用することが主な目的である土地

1-3.農地・採草放牧地のまとめ

農地・採草放牧地を他人に譲渡・賃貸などするときや農地・採草放牧地をそれ以外の目的に利用するときは、農地法による許可などが必要となります。

なお、登記簿上は田や畑の土地だけれども、現在は別の目的で利用されている土地については、登記簿上の地目を変更し忘れているか、もしくは許可を得ずに利用されていることが考えられますので、農業委員会事務局へのご相談をおすすめいたします。

2.遊休農地・荒廃農地・耕作放棄地

2-1.遊休農地

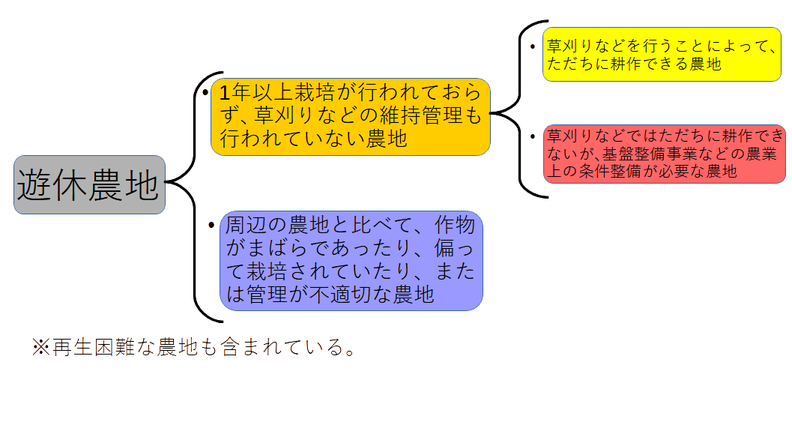

遊休農地とは、農地法第32条によると、次のいずれかに該当する農地のことです。

- 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地

- その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地

上記1の、現に耕作の目的に供されておらず、とは「過去1年以上作物の栽培が行われていないこと」と定義されています。(運用通知:正式名称ー「農地法の運用について」の制定についてより)

また、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる、とは「維持管理(今後の耕作に向けて、草刈り・耕起などの農地を常に耕作できる状態に保つ行為)が行われていない」ということです。(運用通知より)

1と2を分かりやすくすると、それぞれ次のようになり、両方とも遊休農地に該当します。

- 1年以上栽培が行われておらず、草刈りなどの維持管理も行われていない農地

- 周辺の農地と比べて、作物がまばらであったり、偏って栽培されていたり、または管理が不適切な農地

なお、上記1は、さらに次の2つに区分することができます。(運用通知より)

- 草刈りなど(人力・農業機械による草刈り・耕起・抜根・整地など)を行うことによって、ただちに耕作できる農地

- 草刈りなどではただちに耕作できないが、基盤整備事業などの農業上の条件整備が必要な農地

(aよりもbの方が荒れた遊休農地ということです。)

ところで、遊休農地には、既に森林の状態になっていたり、周囲の状況からみて農地として復元しても継続して利用することができないなどの、農業上の利用を推し進められないと見込まれる農地(再生利用が困難な農地)も含まれています。(運用通知より)

農業委員会が調査した結果、そのような状態になっている土地は、「農地」に該当しないという判断をすることとなっています。(運用通知より)

(ただし、基盤整備事業などの農業上の条件整備が計画されているときは、上記bとして扱われ、農地に該当します。)

2-2.荒廃農地

荒廃農地は、「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地」と定義されています。

そして、荒廃農地の調査は令和3年に廃止されました。

荒廃農地はAとBの2種類があり、Aは遊休農地のaと同じで、Bは遊休農地の再生利用が困難な農地と同じです。

2-3.耕作放棄地

耕作放棄地は、「以前耕地であったもので、過去1年以上作付けせず、しかもこの数年の間に再び耕作する考えのない土地」と定義されていました。

しかし、耕作放棄地については、2020年の統計上の調査項目から外れました。

3.農用地区域

農用地区域は、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)によって定められています。

農振法は、総合的に農業の振興をする必要がある地域について、必要な施策を計画的に推進するための措置をとり、農業の健全な発展とともに、国土資源の合理的な利用をすることが目的の法律です。(農振法第1条より)

この法律によって、都道府県知事が「農業振興地域」を指定します。(農振法第4条より)

その後、市町村は、農業振興地域についてより具体的な「農業振興地域整備計画」(市町村整備計画)を定めます。(農振法第8条より)

市町村整備計画で定める事項の1つが、農用地などとして利用すべき区域とその農業上の用途区分です。

この、農用地などとして利用すべき区域のことを「農用地区域」といいます。

農振法第3条によると、農用地区域は次の4つの土地から構成されています。

- 農用地・・・農地法でいう農地と採草放牧地のこと

- 混牧林地・・・主に木竹の生育に利用される土地で、あわせて耕作または養畜のために採草や家畜の放牧のために主に利用される土地(農用地を除く)

- 土地改良施設用地・・・上記1と2の土地の保全や、その土地の利用上必要な施設のための土地(ため池・排水路・農道など)

- 農業用施設用地・・・耕作や養畜のために必要な施設に利用される土地(畜舎、温室、農産物集出荷施設、堆肥舎、農機具収納施設、農畜産物加工施設、農畜産物販売施設、上記1~4に付属する休憩所・駐車場・便所、など)

4.市街化区域・市街化調整区域

4-1.市街化区域と市街化調整区域

都市計画法第7条より、次のように定められています。

- 市街化区域・・・すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

- 市街化調整区域・・・市街化を抑制すべき区域

以上を簡単に言うと、市街化区域はすでに整備が進んでいる、またはこれから進めていく区域で、市街化調整区域は整備を抑えていく区域、ということになります。

4-2.市街化区域と市街化調整区域の違い

(1)開発行為

農業をするためには農機具の格納庫等が必要となり、また自らで農産物の販売所や加工所などを造ることもあると思います。

このような建築物を建てるときには、開発行為の許可が必要です。

市街化区域では緩やかな規制がされていますが、市街化調整区域では原則認められず、開発行為が限定されています。

(2)農地転用

市街化区域では農地を農地以外にする(農地転用)ためには農業委員会への届出のみで良いですが、市街化調整区域では都道府県知事などの許可が必要です。

(3)用途地域

市街化区域では建物の用途や高さ・規模などが制限されていますが、市街化調整区域では、原則定められていません。

(4)農業振興地域

農業振興地域は、市街化区域には指定してはいけないとされています。

(5)税制

市街化区域内の農地の固定資産税は、宅地並み課税の制度があります。

以上のほかに、その他の制度においても市街化区域と市街化調整区域との間では様々な違いがあります。

5.生産緑地

生産緑地は、生産緑地法によって定められています。

生産緑地法は、生産緑地地区に関する必要な事項を定めて、農林漁業との調整をし、良好な都市環境の形成をすることを目的としています。(生産緑地法第1条より)

生産緑地は、市街化区域内に定められた生産緑地地区内にある土地と森林のことを指しています。(生産緑地法第2条より)

生産緑地法第8条より、生産緑地地区内では、建築物の新築・改築・増築や宅地の造成などは市町村長の許可を受けなければすることができません。(一部を除く)

つまり、通常は、農地転用の届出だけで可能なのですが、生産緑地地区内では市町村長の許可が必要ということです。

6.田園住居地域

田園住居地域は、平成29年に都市計画法が改正されて、新たに設けられた用途地域です。

※用途地域とは、市街化区域に定められており、13種類あります。それぞれの地域の実情に合わせて建物の用途や規模などに制限があります。

都市計画法第9条では次のようになっています。

「田園住居地域とは、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域とする。」

つまり、農業の利便性を高め、これらと調和した低層住宅の良好な住環境を保護する地域、ということになります。

よって、田園住居地域内の農地では、土地の形質の変更、建物などの建築、土石などの堆積をするときは、原則市町村長の許可が必要となっています。(都市計画法第52条より)

これらの規模が、農業の利便性を高めることや良好な住環境の保護に支障がない規模(300㎡未満)であれば、許可されることとなっています。

7.まとめ

以上のとおり、農地をはじめとした農業に関係する土地についてご案内いたしました。

農業は、ほとんどの場合で土地を利用する事業であるため、農業に関係する土地について理解していただくと良いと思います。